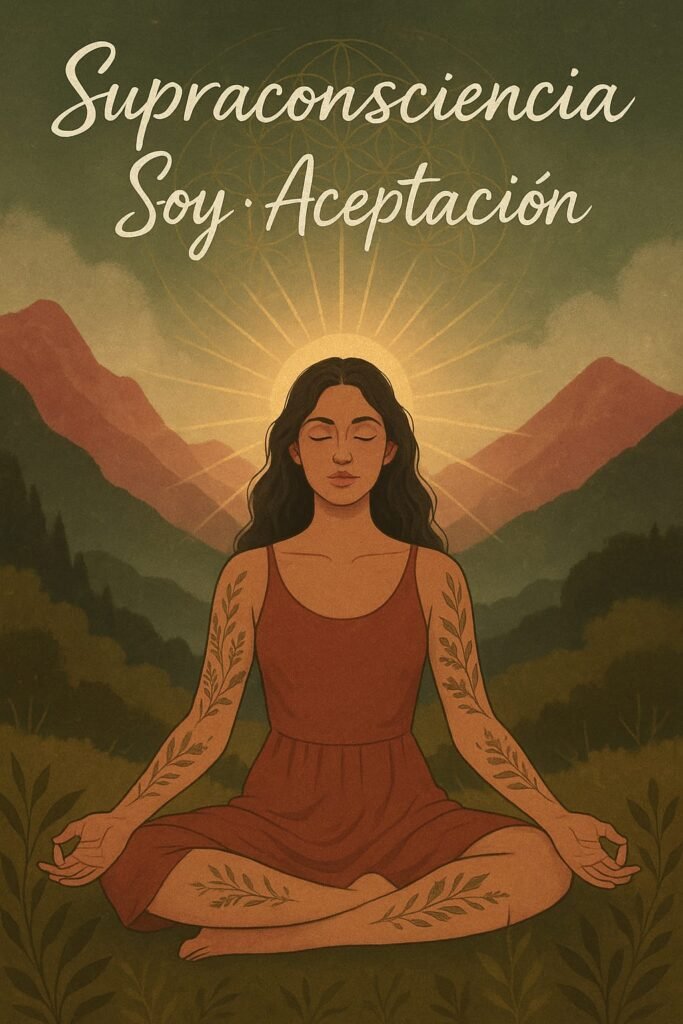

Hay un punto donde la mente calla, el juicio se disuelve y el tiempo deja de tener prisa.

Ahí, en ese instante de pura presencia, no hay necesidad de entenderlo todo. Solo hay ser.

La supraconsciencia no es un lugar al que llegar, ni un estado reservado a unos pocos.

Es la parte de nosotras que siempre ha estado despierta.

Testigo silencioso. Campo unificado. Inteligencia que observa sin intervenir.

Cuando digo “soy”, no me refiero a una identidad, a un nombre, a una historia.

Me refiero a lo que permanece cuando todo lo demás cae:

a esa conciencia que no se defiende, que no se compara, que no necesita ser nada más.

Y desde ahí, desde ese núcleo que ya es completo, brota la aceptación.

No como resignación, sino como acto sagrado de abrazar la realidad tal como es,

sin exigirle que se parezca a nuestros deseos o miedos.

Aceptar no es renunciar a transformar.

Es dejar de resistirse a lo que ya es, para poder transformarlo desde la verdad, no desde la huida.

La supraconsciencia no lucha contra la sombra: la ilumina.

No huye del dolor: lo atraviesa con compasión.

No se identifica con la herida: la honra, la reconoce, y la devuelve al flujo de la vida.

Soy.

Y en ese ser, todo está bien, incluso cuando no lo entiendo.

Incluso cuando duele.

Incluso cuando la forma se deshace para dar paso a lo esencial.